豆腐の移動販売で一番有名なのは「染野屋」です。染野屋の風情ある販売形態は多くのファンを魅了する一方で、様々な声が聞かれるのも事実です。

この記事では、染野屋が「うるさい」と言われる理由、販売員のノルマ、豆腐の値段、評判について深堀していきます

染野屋が「うるさい」と言われる理由

染野屋の移動販売は、昔ながらのラッパの音と「とーふー」という独特の呼び声が特徴です。この音が、一部の人々にとっては「騒音」と感じられることがあるようです。豆腐に関心・興味がない人にとっては耳障りな音になるのも事実です

特に、住宅街や静かな環境を好む人々にとっては、定期的に響くラッパの音や呼び声が耳障りに感じられることがあります。

具体的には、以下のような点が「うるさい」と言われる理由として挙げられます。

音量と頻度: 販売エリアや時間帯によっては、ラッパの音や呼び声が大きく、また頻繁に聞こえることがあります。特に、在宅勤務や育児などで日中静かに過ごしたい人々にとっては、この音がストレスになる可能性があります。

音の質: 伝統的なラッパの音は、現代の生活においては馴染みが薄く、人によっては不快に感じることもあるようです。また、販売員によって声の大きさやトーンが異なるため、特定の販売員の声が特に気になるというケースも考えられます。

時間帯: 早朝や夕方など、比較的静かな時間帯に販売が行われる場合、その音が際立って聞こえやすく、「うるさい」と感じる人がいるかもしれません。

生活様式の変化: 現代社会では、日中の在宅者が増え、また住宅の気密性も高まっています。そのため、かつては気にならなかった音が、現代の生活環境においては騒音として認識されやすくなっているという側面も考えられます。

一方で、この音を「懐かしい」「風情がある」と感じる人も少なくありません。

特に高齢者層や、昔ながらの風景を好む人々にとっては、染野屋の移動販売は日本の伝統文化を感じさせる貴重な存在として受け入れられています。

染野屋側も、こうした声に配慮し、販売エリアや時間帯、音量などに気を配っていると考えられますが、すべての人の満足を得ることは難しいのが現状です。

移動販売という形態の特性上、ある程度の音が出てしまうことは避けられず、地域住民との相互理解が求められる部分と言えるでしょう。

豆腐販売員のノルマは?

染野屋の豆腐販売員のノルマについては、公式に詳細な情報が公開されているわけではありません。しかし、一般的に移動販売や訪問販売のビジネスモデルにおいては、販売目標やインセンティブ制度が存在することが多いと考えられます。

求人情報や口コミなどを参考にすると、以下のような点が推測されます。

販売目標の設定: 完全なノルマ制ではなくとも、日や週、月単位での販売目標が設定されている可能性は高いです。これは、販売員のモチベーション維持や事業継続のために必要な要素と言えます。

成果に応じた報酬体系: 基本給に加えて、販売実績に応じた歩合給や報奨金が支払われるシステムが採用されている可能性があります。これにより、販売員の努力が報酬に反映されやすくなります。

研修制度とサポート体制: 未経験者でも安心して業務に取り組めるよう、研修制度や先輩販売員からのサポート体制が整えられていると考えられます。豆腐の知識や販売スキルを習得するための機会が提供されていることでしょう。

精神的なプレッシャー: 販売目標がある場合、それを達成するためのプレッシャーを感じる販売員もいるかもしれません。天候や季節、地域性など、外的要因によって売上が左右されることもあるため、常に安定した成果を上げることは容易ではないでしょう。

染野屋の販売員は、単に商品を売るだけでなく、顧客とのコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、リピーターを獲得することも重要な役割となります。

そのため、ノルマの達成だけでなく、顧客満足度を高めるための努力も求められると言えるでしょう。

具体的なノルマの有無やその厳しさについては、勤務する地域や店舗、個人の契約条件によって異なる可能性があるため、一概には言えません。しかし、移動販売というビジネスの特性上、ある程度の販売目標に対する意識は必要とされると考えられます。

豆腐の値段は?

染野屋で販売されている豆腐の値段は、種類やサイズによって異なります。昔ながらの製法で作られたこだわりの豆腐であるため、スーパーマーケットなどで販売されている一般的な豆腐と比較すると、やや高めの価格設定となっていることが多いようです。

代表的な商品と、おおよその価格帯(2025年5月時点での一般的な情報に基づくもので、変動する可能性があります)は以下の通りです。

国産丸大豆 きぬ: 300円~400円程度。なめらかな舌触りが特徴の絹ごし豆腐です。

国産丸大豆 もめん: 300円~400円程度。しっかりとした食感で、様々な料理に使いやすい木綿豆腐です。

寄せ豆腐: 400円~500円程度。大豆の風味をより強く感じられる、出来立てに近い味わいの豆腐です。

油揚げ・厚揚げ: 200円~400円程度。豆腐と同様に、こだわりの製法で作られています。

豆乳: 300円~500円程度。濃厚でクリーミーな味わいが特徴です。

その他: 季節限定の豆腐や、豆腐を使った惣菜、スイーツなども販売されていることがあります。これらの価格は商品によって異なります。

染野屋の豆腐は、厳選された国産大豆とにがりを使用し、伝統的な製法で丁寧に作られています。そのため、素材本来の風味や甘みが強く、濃厚な味わいが特徴です。価格には、こうした原材料へのこだわりや手間暇が反映されていると言えるでしょう。

また、移動販売という形態は、店舗維持費などが抑えられる一方で、車両の維持費や人件費などがかかります。これらのコストも価格に影響していると考えられます。

購入する際には、販売員に直接価格を確認するのが確実です。

また、お得なセット販売や、定期購入のサービスが提供されている場合もあります。

豆腐の評判は?

染野屋の豆腐に対する評判は、概ね好意的なものが多いようです。特に、その味や品質に対する評価は高いと言えます。

良い評判:

味の良さ: 「大豆の味が濃くて美味しい」「甘みがあって何もつけなくても食べられる」「昔ながらの豆腐の味がする」といった声が多く聞かれます。特に、普段スーパーの豆腐を食べている人が染野屋の豆腐を食べると、その風味の違いに驚くことが多いようです。

品質への信頼: 国産大豆や天然にがりを使用するなど、原材料へのこだわりが評価されています。また、保存料や添加物を使用していない点も、健康志向の高い消費者からの支持を集めています。

販売員の対応: 「親切で丁寧な対応だった」「商品の説明が分かりやすかった」「顔なじみになると色々サービスしてくれる」など、販売員の接客態度を評価する声も見られます。地域に根ざしたコミュニケーションを大切にしている様子がうかがえます。

利便性: 「自宅まで売りに来てくれるので助かる」「重い豆腐を運ばなくて済む」といった、移動販売ならではの利便性を評価する声もあります。特に、高齢者や小さな子供がいる家庭にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。

伝統的なスタイル: 「リヤカーで売りに来る姿が懐かしい」「ラッパの音が風情があって良い」など、昔ながらの販売スタイルに魅力を感じる人もいます。

良くない評判:

価格: 「スーパーの豆腐と比べると値段が高い」という声は一定数存在します。品質へのこだわりを理解しつつも、日常的に購入するには少しハードルが高いと感じる人もいるようです。

販売の音: 前述の通り、「ラッパの音や呼び声がうるさい」と感じる人がいるのは事実です。特に、静かな環境を好む人や、時間帯によっては迷惑だと感じる人もいます。

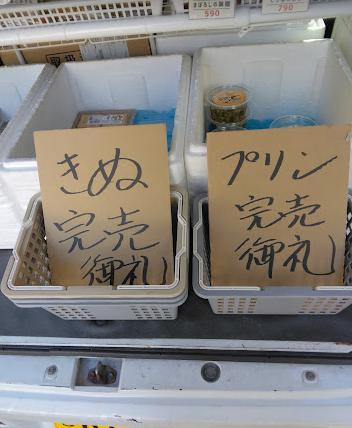

購入のタイミング: 移動販売のため、決まった時間に必ず購入できるとは限りません。また、人気商品は売り切れてしまうこともあります。「買いたい時に買えないことがある」という点は、デメリットとして挙げられます。

販売エリア: 販売エリアが限られているため、染野屋の豆腐を購入したくてもできない地域の人もいます。

まとめ

染野屋の豆腐は「美味しいけれど、少し高い」そして「販売の音が気になる人もいる」というのが一般的な評判と言えるかもしれません。しかし、その味と品質、そして昔ながらの販売スタイルは多くの人々に愛されており、熱心なファンも少なくありません。

染野屋は、伝統を守りながらも、現代のニーズに合わせて変化していくことが求められています。地域住民との調和を図りつつ、こだわりの味を提供し続けることで、これからも多くの人々に支持されていくことでしょう。移動販売という形態が持つ魅力と課題を理解した上で、染野屋の豆腐を味わってみてはいかがでしょうか。